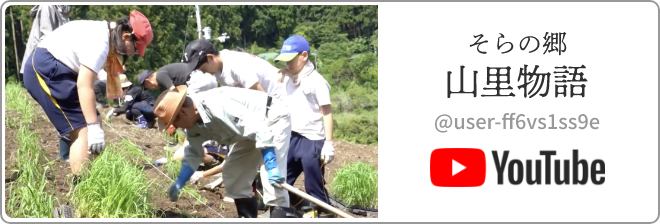

そらの郷山里物語とは

そらの郷の教育民泊家庭は、その多くが山腹の急傾斜地に、張り付くように形成される集落に存在し、特有の文化的景観を形成しています。傾斜畑にコエグロ、石積み、家屋などが一体となった独特の風景こそが「桃源郷」とも称される日本の原風景です。生徒たちは家族の一員として迎えられ、サスティナブルな自給的農業を体験します。収穫した旬の野菜や山菜を使って田舎料理を共同調理、そして、家族団欒の食事で心の交流。「日本一」の厳しさを豊かさに変える暮らしを学びます。

山里物語について 教育旅行関連資料はこちら

そらの郷体験プログラム

池田高校「全国観光甲子園2022」グランプリ受賞作品提案コース

徳島県立池田高等学校探求科観光班が「全国観光甲子園2022」でグランプリを受賞した修学旅行の提案コースを実際に商品化しちゃいました!!

にし阿波郷土料理 「そば米雑炊キット」販売!!

徳島にし阿波地域の郷土料理である「そば米雑炊」を自宅でも簡単に作ることのできる4人分のそば米雑炊キットです。

そば米雑炊は、ソバの実を粒の形で調理する独特の郷土料理です。

そば米、干ししいたけ、だしパック、調味料が入ったすべて国産素材のキットです。

自分だけのオリジナルみまから一味作り体験【お土産付き】

にし阿波地域の美馬地方に古くから伝わる「みまから唐辛子」を使い、みまから一味を作ることのできる体験です。

美馬地域は世界農業遺産に認定された地域です。

昔ながらの農法をみまからにも取り入れおり、こだわりの栽培方法についても、お話を聞くことができますよ。

(ギフトボックス付き:にし阿波ご飯のお供セット)